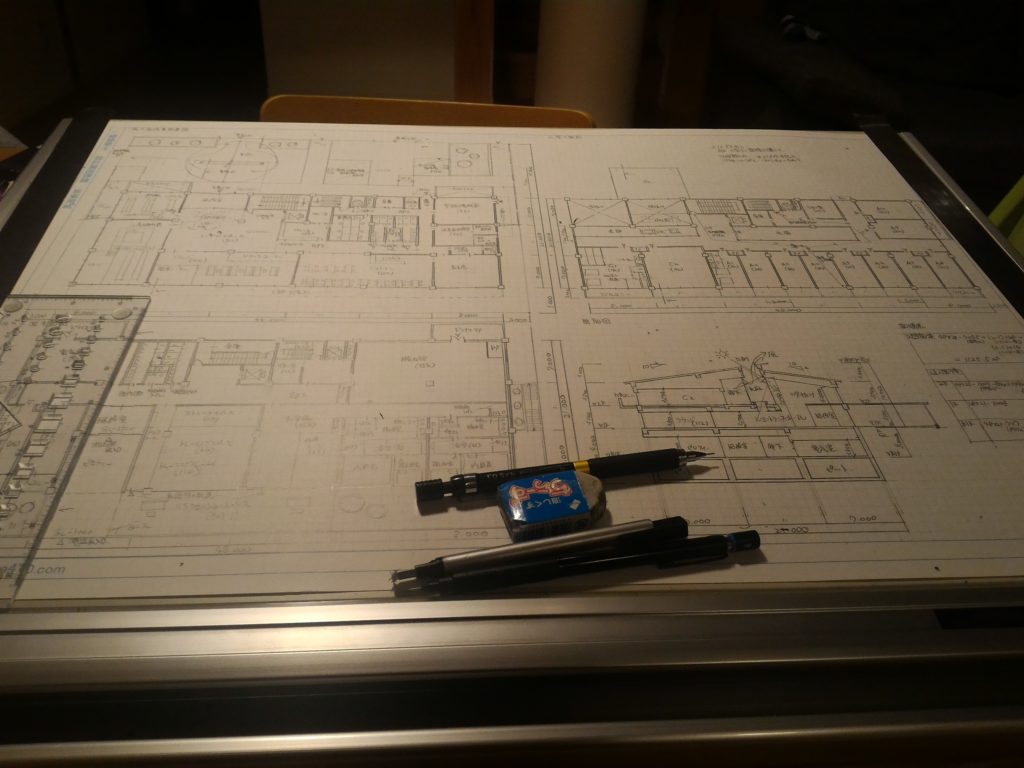

私は独学で一級建築士試験に合格しましたが、

製図道具はできるだけ厳選するようにしました。

製図道具を絞った理由の大きな要因は、

なんといっても試験会場の机の狭さ・・・

製図版は外せないので、

他の製図道具をできるだけ

絞らないととても机に納まらない・・・

そんなわけでできるだけ道具を絞りましたが、

意外なところでメリットもありました。

そんな私が資格学校組に

「たったこれだけ!?」

と驚かれた私の製図道具をご紹介します。

先に申し上げておくと、

私は製図は”ミスなく速い”

が正義だと思っていまして、

特に速さを追求するために、

フリーハンドを多用した製図方法で合格しました。

こちらの記事に具体的な記述方法を書いています。

https://halu-ie.com/drafting-test-reproduction/

製図道具はこれだけ!?建築士試験に合格時に厳選した道具をご紹介

製図道具を絞ることで感じたメリット

製図道具を減らしたことで以下のようなスピードアップができました。

- 製図道具を絞ることで道具を選びとる動作に迷いが無くなりスピードアップ

- 机が片付いているので途中で道具を落とす事がなくてスピードアップ

実際の製図道具を紹介します。

早速製図道具をご紹介していきます。

製図版

まずは製図版ですね。

製図版こそいろいろなこだわりがある人が

多いと思いますが、

私の場合

製図版は友人の使用していたものを

安く手に入れたため、

正直こだわりはゼロです・・・

気を取り直して

ここからが私がこだわった道具です!

最端製図.comの1/200テンプレート+ウチダ製図器フローティングディスク

私が2級建築士受験時に

お世話になった通信講座

販売しているテンプレートです。

このテンプレートを定規兼用で利用していました。

目盛がついていて、

さらに普通のテンプレートより

しっかり厚みがあるため

定規としても使いやすいです。

また目盛が四方にあるため、

どういう向きで置いていても

すぐに使えるというところがポイントですね。

フリーハンドが多い私は、

テンプレートとして利用するのは

柱しかありませんが

このテンプレートは余計なものがないので、

迷いにくいというのもポイントです。

定規をよく使う方で

長い縦線を引く場合、

これで描こうとすると

2度あてる必要があるため、

長い三角定規を

持っていた方が良いと思います。

このテンプレートに

ウチダのフローティングディスク

を付けて利用していました。

これがついているとつまみあげるのが楽です。

また私はハケを使わないので、

用紙を汚しにくくできるのもありがたかったです。

ちなみにこのフローティングディスクは

ヨドバシのネットで買うと送料無料なのでおすすめです。

ウチダのヘキサスケール※

こちらは3角スケールよりも迷わずに

目的のスケールにたどりつけるのでおすすめです。

私は普通に試験会場で使えましたが、

試験に持ち込めるものでは

3角スケールと書いていたので

場合によっては取り上げられることも

あるかもしれません・・・

DRETEC社タイマー※

ボタンを押すとカウントアップ

していくモードにして

試験中これで時間を測っていました。

こちらは音を無音にできるので

試験会場で試験官に確認したところ利用できました。

腕時計をすると製図しにくいし、

時刻表示だとわかりづらいので

これがあると助かります。

また勉強中でも非常に役に立ちました。

消しゴム(普通の消しゴム+MONOZERO)

消しゴムは大きく消す消しゴムの他に、

字消板を使いたくなかったので

細かいところを消すために

MONOZEROのELASTOMER ERASER

の角型を利用していました。

シャープペンシルは0.7(PentelのGRAPH1000)と0.3(Staedtler925)の2本

0.3は間取り下書き線、家具、部屋名記入

に利用し、

それ以外は全て0.7で対応していました。

シャープペンシルの芯はどちらもAinSTEINで0.7は”2B”で0.3は”B”

シャープペンシル芯は

柔らかくてなめらかな描き心地だったので

アインシュタインを利用していました。

勝負のための製図道具は

自分の自信につながる、

こだわりの道具で勝負したいですね。

さて道具の紹介をしましたが、

製図を素早くできるようになる方法ほか

製図合格に必要な5つの能力について解説をしています。

お時間ありましたら是非ご覧ください。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 三角定規も勾配定規も必要ない!建築士試験に合格した私の厳選した製図道具をご紹介します。製図道具を厳選することで製図スピードがアップしました。一級建築士試験に合格した時 […]

[…] 三角定規も勾配定規も必要ない!建築士試験に合格した私の厳選した製図道具をご紹介します。製図道具を厳選することで製図スピードがアップしました。一級建築士試験に合格した時 […]