これまで出題はなかったように思いますが、

H29年は2問、H30年は1問と

災害対策を問う問題が増えてきました。

今後も定期的に出題が予想されます。

一級建築士学科試験/計画/災害対策設問の過去問題まとめ(近年出題増加中)

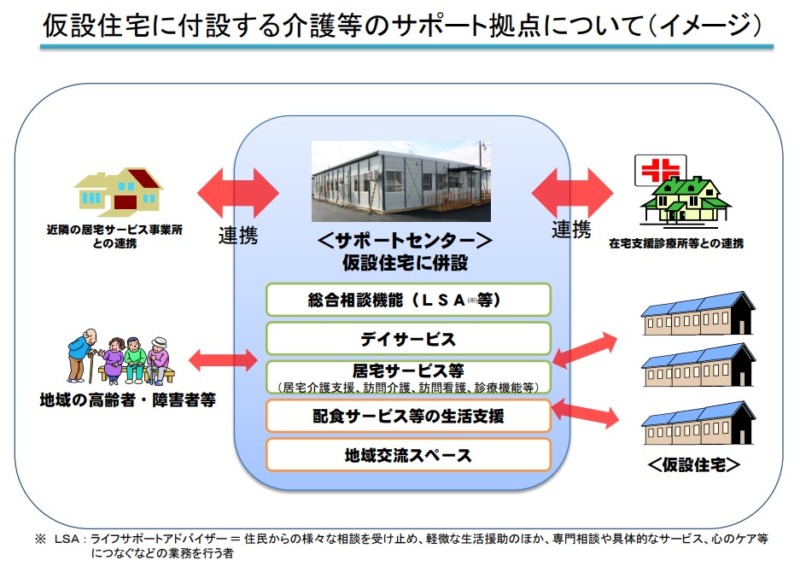

・東日本大震災の被災地への復興支援において、各地に応急仮設住宅が建設されるとともに、要介護高齢者等の日常生活等の支援を目的とした「サポート拠点(サポートセンター)」が設置されている。H27/問13

正答肢です。

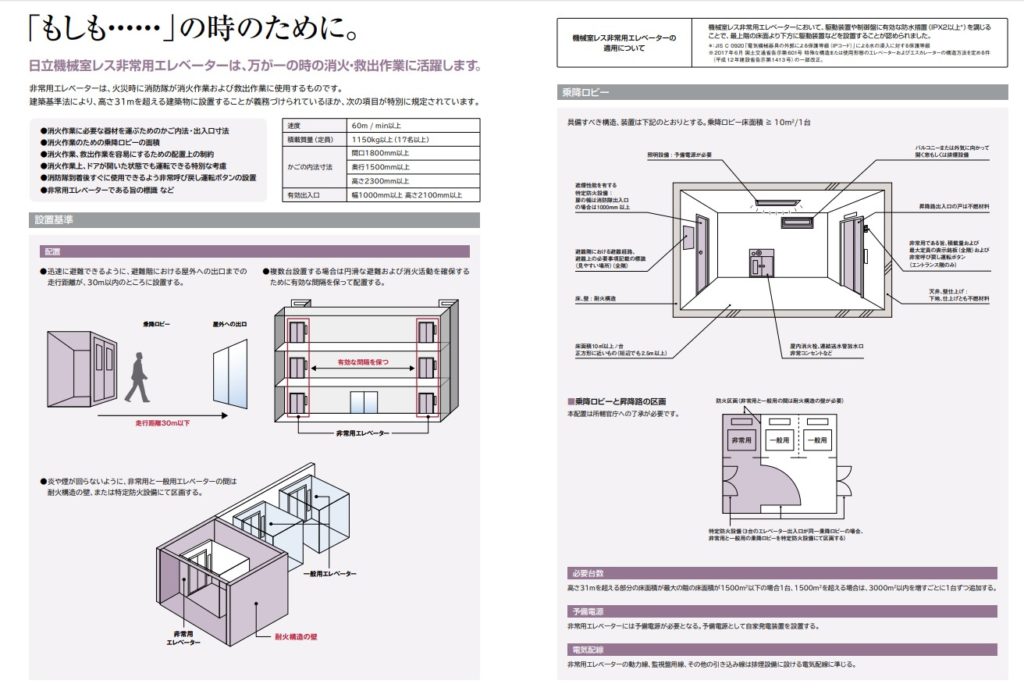

・非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防隊が消火活動拠点として利用するため、その面積は、非常用エレベーター1台につき15㎡以上と定められている。H29問14

非常用エレベーター1台につき10㎡以上です。よって誤答肢

※ちなみに乗降ロビーを特別避難階段の付室と兼用する場合は、

付室を5㎡として計算するので合計15㎡になります。

・非常用エレベーターは荷物用エレベーターと兼用することとし、その乗降ロビーは特別避難階段の付室と兼用する計画とした。R2問7

荷物用エレベーターと兼用ではなく人荷用と兼用です。よって誤答肢

・エレベーター、階段等を含むコアの配置のうち片寄せタイプについては、一般に、避難上不利な点が多く、その採用に当たっては、シミュレーションや実験等により安全性を確認することが望ましい。H29問14

正答肢です。2方向避難と重複距離は製図試験で間違えると

一発アウト項目なので覚えておいて損はありません。

・火災の拡大を防止するためには、出火の可能性が高いエリア(部分)に、防火上有効な区画を設けるとともに、初期消火設備の設置や不燃性のある建築材料を使用することが求められる。H29問14

正答肢です。

・屋上に緊急離着陸場を設けた場合、そのスペースは、在館者の救助に使用されると

ともに消防隊の突入時にも利用される。H29問14

正答肢です。

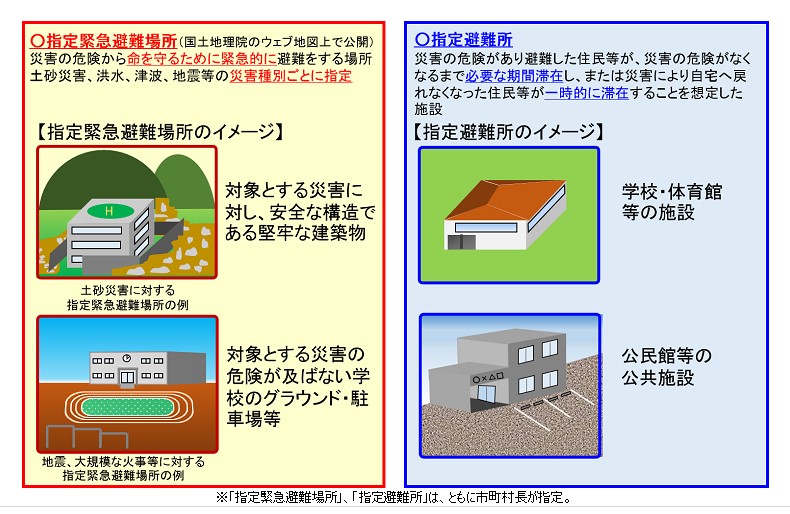

・「指定緊急避難場所」としての施設は、災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所であり、洪水等に係るものについては、想定される洪水等の水位以上の高さに避難スペースを配置する必要がある。H29問15

正答肢です。

避難場所は命を守るための緊急避難をする

「指定緊急避難場所」と

家に帰ることができない人が一時的に滞在する

「指定避難所」

とありますのでどちらのことを問われているのか

理解しておいた方がいいかもしれません。

・基幹災害拠点病院」には、病院機能を維持するために必要な全ての施設が地震等に対して安全な構造を有すること、敷地内にヘリポートを有すること等が求められている。H29問15

正答肢です。

・「応急仮設住宅」のうち借上型仮設住宅」は、地方自治体が民間賃貸住宅を借り上げて供与することをいい、東日本大震災以降はみなし仮設住宅」とも呼ばれているものである。H29問15

正答肢です。

・「応急仮設住宅」のうち建設型仮設住宅」は、災害発生後に速やかに建設され、恒久的に供与されるものである。H29問15

恒久的な住宅としては利用できません。

状況により期間延長などもありますが通常2年間です。誤答肢

避難した人が利用するマンホールトイレは、居住エリアから離れた人目に付きにくい場所に設置できるように計画することが望ましい。H30問15

誤答肢です。

※国土交通省のマンホールトイレ整備・運用 のためのガイドラインの中で

人目に付きやすい場所に

設置することが求められています。

利便性の他、防犯ブザー携帯や一人で行かないように、

との呼びかけもしていることから

犯罪防止の観点からでしょうか。

災害時の避難場所の仮設トイレは、全てマンホールトイレとし、避難者 200 人当たり 1 基を目安とする計画とした。R2問6

避難者50~100人当たり1基が目安です。よって誤答肢

屋外プールの水は、可搬式のポンプを用いて、トイレの洗浄水等に利用することができるように計画することが望ましい。H30問15

正答肢です。

小学校の教育活動を早期に再開するために、避難所機能と教育機能の区画や動線が分けられるように計画することが望ましい。H30問15

正答肢です。

備蓄倉庫は、行政の防災担当部局等と協議して、想定される災害に対して安全な場所に計画することが望ましい。H30問15

正答肢です。

高層の集合住宅に設ける備蓄倉庫は、避難階のほかに、100 住戸ごとに、かつ、いずれの階からも 4 層以内の位置に計画した。R2問6

正答肢です。

災害時に防災拠点となる庁舎において、仮設修復足場としての利用やガラス落下防止等のために、建築物外周にバルコニーを設ける計画とした。R2問6

正答肢です。

そのほか避難経路に使える2か所以上の外部階段が必要です。

浸水深さを 5 mと想定した沿岸型の災害拠点建築物において、 1 ・ 2 階の外壁の大部分をガラスカーテンウォールとして津波被災時には破壊・脱落させ、 4 階以上の重要な拠点部分の機能を守る計画とした。R2問6

正答肢です。

津波に無理に抵抗せずにあえて建物側の外皮を破壊しやすくすることで倒壊を防ぐようにします。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 災害対策過去問まとめ […]